“正版药进医保了,没人吃印度药了。”

电影《我不是药神》结尾,贩售印度抗癌药而被判三年的“徐峥”出了狱,被告知这一变化,他五味杂陈:“那挺好。”

现实中的眼下,中国产的“神药”可能真的来了,但情况则复杂得多。

如果一切顺利,第一批国产抗癌“神药”——基于免疫疗法、副作用极小的新型抗癌药——距离正式上市,只有短短几个月的时间。不是今年年底,就在明年年初。等待这一天到来的人,太多了。

张欣一直保存着一个生物疫苗冷藏箱。

箱里装着两年前她从香港背回来给患肺癌晚期的父亲用的“K药”(Keytruda)——一款已在美国上市、当时在中国内地仍“不合法”的抗癌药。美国前总统卡特罹患的恶性黑色素瘤,从发现到被“治愈”,便是用它治好的。

然而,生活毕竟不是电影,张欣依然“眼睁睁地看着爸爸死了”——彼时,K药尚未在中国大陆上市,医生不能帮助张欣父亲注射该药物。

为癌症痛苦的人正越来越多:一个八口之家出现一个癌症患者的概率已经超过了90%——中国人越活越长,而随着年龄增长,基因突变导致癌变的几率会陡然增加———中国每年新增的癌症患者人数是430万。

图片来源:摄图网

中国制药业过去一直做的都是仿制药。“在过去的60年间,属于中国原创新药的只有3个半。而以美国为主的研发机构总共开发了1200多种新药。”亚盛医药董事长杨大俊曾公开表达研发中国新药的迫切感。

但站在癌症免疫疗法新发现的基础上,中国药企第一次有了跟全球药企同场竞技、研发新药的机会。

等待这一天的不仅是患者、药企,还包括投资人乃至政府——港交所今年4月改革两大政策,一项就是对生物医药企业上市大开绿灯:尚未有收益或盈利记录、预期最低市值达15亿港元的生物医药企业,就可以在香港上市了。

仅今年,3家生物医药公司已上市,预计仍有8家在排队等待。这些公司颇为年轻,其中有6家企业于2010年后成立,迈博药业更是成立于2015年。

资本前所未有地对新药研发满是热情。据动脉网数据库的统计,2017年全球医疗健康领域融资规模较2016年增长57%。在投资人对新药企业的争抢之中,出现了大量诸如亚盛医药一年估值翻8倍的事情。

也许,这中间就会长出中国的辉瑞。

在新药即将大爆发的前夜,有理想,也有浮躁。

癌症病人不够用了

中国医药界正流转着一句话:癌症病人不够用了。

药企翻遍了大江南北。北京协和医院肿瘤科,橱窗、走廊,到处贴满了临床试验招募患者的信息。在乌鲁木齐人民医院也是如此——捷信医药对36氪说,有六七家药企都在那做临床实验。捷信医药为16家药企做患者招募,去年营收2700万元,其中60%-70%为患者招募所得。

“过去大家都觉得参与试验是去当小白鼠,现在不一样了,我在农村的姐都知道临床试验了。”在唐山的一家医院药房工作的王翠玲对36氪说。对于无药可医的癌症患者来说,早一天参与新药临床试验或许意味着一线生机。

市值一度超过3000亿元的中国医药第一股“恒瑞医药”,内部设了“患者招募奖”,招到一个患者给3万元。“他们事先堆积好病人资源,一拿到临床批件就‘轰’地冲上去了。”一位接近恒瑞医药的人士告诉36氪。

由于不是所有患者都符合临床试验的条件——安吉丽娜·朱莉的乳腺癌基因突变(BRCA1突变),一般9个患者里只有1个是她的类型——因此药企需要耗费15万-20万才能招募到一个成功入组临床的病人,这个价格是过去的3-5倍。

药企不能直接接触医生,这让一些特殊的角色获益——专有人将药企临床项目小卡片塞到医生的口袋里。这些帮药企向医生要病人的“临床协调员”,收入也变得可观:他们以小时计费,一小时大约在400-500元。

争抢病人背后,是因为癌症成为了这个时代最“要命”,也最空白、亟待研发新药的巨大市场。

图片来源:摄图网

今年9月,张欣父亲没有用上的K药——激活免疫系统,让免疫细胞再度活跃并攻击癌细胞,是癌症治疗迄今最新、副作用最小的药——获准进入中国市场,一天销售一亿元。几乎整个医药圈都在朋友圈惊叹这个记录:“一个亿?!太不可思议了!”。

K药一天卖一亿元,只是再次证明了患者对救命用的抗癌新药有多饥渴。这是一个巨大的市场,而中国的药企更早看到了这点。

“截至2018年6月25日,中国共有193项PD-1试验在开展过程中,全球研发热度仅次于美国。”国家药品审评中心化药临床一部部长杨志敏曾公开表示。

“PD-1”是一个关键名词。

在人类的癌症百年抗争史上,经历了从手术、放疗、化疗、靶向治疗几次重要的划时代进步。《我不是药神》里的抗癌“神药”格列卫,就是靶向治疗时代的产物。格列卫已经于2013年过了专利保护期,可以生产仿制药。

免疫疗法则是人类抗癌历史上最新的进程。“免疫疗法”就是基于“PD-1”,这是一种新被发现的、癌症细胞携带的分子,用它去骗过携带“PD-L1”分子的免疫细胞,以逃避攻击。

这也是为什么今年的诺贝尔生理学/医学奖,颁给了“PD-1/PD-L1”的发现者。这个划时代的抗癌发现,催生了一次全球范围内的抗癌新药研发浪潮——从2014年第一个“PD-1”抑制剂上市开始,目前全球药品市场共有160多种PD-1新药获得上市或上市审批中,有超过1500个PD-1抑制剂的临床试验项目同时开展。

中国药企,第一次几乎与世界同一时间,加入了这个热潮。

归国潮催生新药企

在2008年之前,新药企业中山康方的创始人夏瑜根本没想过这辈子还会回到中国。她的成长轨迹和事业发展符合一个典型科研人的模样——做学生的时候“在实验室天天喂老鼠,让老鼠长肿瘤,然后给老鼠打药,看看老鼠的肿瘤消失了没有。”

顺着好学生的路子,夏瑜出国继续读博,“你想想,那时候中国一穷二白啊,别提好的药企了,药明康德都还没有诞生,没什么人会想着回国。”

但中国政府开出优厚条件,开启“千人计划”:分13批引进在海外知名高校授课,跨国知名药企身居要职等人才,其中包括了6名诺贝尔奖得主,80余名科学院、工程院院士。

7000余人,浩浩荡荡地,先后回国。夏瑜就是其中一员。

这7000人中的医药人才回国之时,恰逢“PD-1”的基础研究产生重大突破之时。

夏瑜回国后加入了中美冠科。这是一家做生物学外包服务的公司,业务与药明康德类似——成立于2000年的药明康德,从做化学物的合成起家,渐渐承接外资药企的研发外包业务,在这波“PD-1”研发热潮中,为行业“卖水”的它也是大赢家之一,大量的新药企业生产都要靠药明。药明生物和药明康德去年今年分别上市,市值合计超千亿元。

但在早期,这是个寂寞的事业。

图片来源:摄图网

夏瑜加入中美冠科之后从美国招揽了50多个海归博士,于2013年便将PD-1前期研发完毕,不够钱做临床实验。“当时想把成果转让出去,但都没人理。”前中美冠科的工作人员向36氪说,直到2014年,才以两千多万元的价格分别卖给嘉和生物与正大天晴,“没人接盘,价格超低”。

PD-1虽然厉害,但在这个专业性很高的领域,看得懂一个项目研发是否靠谱的人,当时却并不多。

这与他们上一代前辈的遭遇异曲同工。丁列明早在“千人计划”回国浪潮开始前,开始做“中国人吃得起的新药”,于2003年创立贝达药业——当时还没有免疫疗法,贝达是基于靶向疗法做抗癌药。

看得懂医药的投资机构少,贝达是靠20万元白手起家。贝达董事长办公室主任吴飞对36氪说,赛伯乐投资(Cybernaut)是唯一一个去过丁列明家里的投资机构,赛伯乐的合伙人陈斌在丁列明家坐了半天,最后还是没有投贝达。理由:财务报表不好看。贝达上市后,陈斌在各个场合表达了错过贝达的可惜。

贝达的药物研发进行到Ⅲ期临床时,正逢2008年金融危机,跨国风投毁约,贝达资金链断裂,眼看着前期的所有投入可能前功尽弃,还是靠杭州市余杭区政府的1500万解了燃眉之急。

富达国际是少有的早期投资者。它在2005年就投资了药明康德A轮,富达集团旗下的斯道资本管理合伙人Jarlon对36氪说,富达能在早期投资医药企业,关键在于它资金充沛、不对外募资,能承担长期风险,而更多有3、5、7年退出期限的基金,能在药企临床前研究阶段就做投资的并不常见。

做早期研发的新药企业们,要熬过一个难耐的阶段。

早年间,新药企业要靠政府补贴生存。在投资环境并不热的情况下,新药企业无奈之下只能冲着“哪个城市给钱多就去哪”的策略建立公司,从上海到苏州,无锡,一路南移到了广州。

贝达也是靠当时的浙江省委书记特批,加速了其审批流程后,才免于被“拖死”。其研制的靶向抗癌药“凯美纳”终于在2011年上市——时任卫生部长陈竺称之为民生领域的“两弹一星”工程——8年时间已经过去了。

研发周期长、失败率高,这是新药研发行业的铁律。靶向抗癌药“凯美纳”让贝达笼罩在光环之中,但股民们有些按耐不住——贝达2016年上市,迄今市值150多亿元,只是恒瑞的不到十分之一,因为直至现在,贝达还没有研发出第二款新药,迄今它的98%的营收依然来自凯美纳这一款药物(年销售额10亿元)。

鼎晖投资创新与成长基金副总裁柳丹用了一个形象的比喻,“做药有点像玩21点,大家从概率上能算出21点,有一定成功的信心。但本质上还是有赌的成分。”

走运的是,正如贝达获得特批活了下来,PD-1新药企业集体遇到了政策红利。

药品无论中美,都是强监管领域。2015年7月,时任药监局局长的毕井泉推出了一场“史上最严的数据核查”。前后大约200份文件出台,要求临床试验项目自查,如有问题主动撤回,否则一旦抽查出问题(试验造假、临床试验修改数据等),则“三年内不受理其申请”、“吊销药物临床试验机构的资格”。

这个看似“严厉”的新政,使得约80%的申请项目主动撤回——这使得积压的临床申请数从22000个锐减到8000个左右,大大减轻了药监部门的工作量,从而加快了新药进入临床试验的审批速度。

新药上市这场原本看不到终点的长跑,顿时变得未来可期。

机构们开始扎堆抢购进入临床期的新药企业,尤其是进入II期临床的最为抢手——从II期临床获批进入III期的比率很高,大家都觉得,稳了。

亚盛医药A轮估值4,600万美元;一年后,B轮估值3.72亿美元。一家医疗投资机构人士对36氪说,经常是同一家医药公司,基本面没有变化,一年间估值从A亿人民币变成A亿美元。

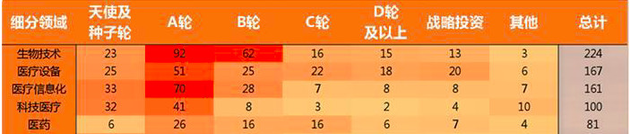

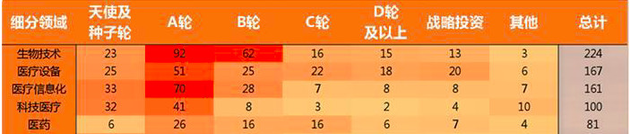

在医疗领域,医药和生物技术成为了最火热的领域。这也是融资均额最高的领域,单笔融资均额达3.3亿人民币,同比增长一倍。

连之前根本不关注医药领域的VC,也开始赌Pre-IPO。“很多人的心态是这样的,我其实不用看懂你在做什么,我只要知道上市周期多长,上市和Pre-IPO之间有一个多大的折扣,我就能估算出来我会赚多少钱。”天境生物CFO朱杰伦对36氪说。

资本再次助推新药研制的爆发。

“2016年前,找我们招募患者的公司还没有一家中国的新药企业,”做患者招募的捷信医药对36氪说,但这个时点后就出现了大爆发。

“药神”冲刺

在今年的“医药企业家、科学家、投资家”大会会场,恒瑞董事长孙飘扬是不可忽视的存在。这位多年蝉联中国医药榜首富的大佬坐在第一排,陆续有诸多新药企业的创始人前来毕恭毕敬地打声招呼。

会场热闹的另一端,人群簇拥着百济神州的中国区总经理吴晓滨,他曾任辉瑞大中华区总裁。百济神州是最新的造富神话。《福布斯》公开信息表明,百济神州的创始人及CEO欧雷强是第一位出生于美国,通过在华成立公司,身家超过10亿美元的人。

恒瑞最早只是家做红药水的小药厂,1990年代董事长孙飘扬花120万元购入中国医科院药研所开发的一款化学类抗癌药“异环磷酰胺”的专利,这成为了这家公司命运的拐点:1995年,该药一上市便成为明星产品。此后,恒瑞的专利和研发投入都长年居中国药企之首,一般占其年营收的10%,而国内前十强药企研发投入则通常在销售额的1%左右。

只是,这个“研发投入第一”的位置去年“易了主”——36氪问及孙飘扬如何看待一群新药企业,尤其以成立不过七年、家底不如自己的百济神州为例,其2017年投入的研发费用约18.3亿元,恒瑞以细微差距屈居第二。孙飘扬侧过头大笑,“我哪有百济那么有钱啊,”他接着说,“它的钱又不是自己挣的。”

相比恒瑞医药这样自力更生的“老一辈”,新药企更善于运用资本。百济神州,这家7年前成立的抗癌新药公司,曾先后完成7500万美元A轮融资和9700万美元A-2轮融资,更是首家“美股+港股”两地上市的药企,融资总额约为9.03亿美元。

有没有足够的钱做研发,往往决定了一家医药公司能走多远。

“你所知道的所有适应症,百济都在做临床,应该有19个临床试验吧。为啥其他药企开展的临床这么少呢?说白了,百济就是有资本加持。”捷信医药的创始人林峰告诉36氪,“像百济这样重仓投入的,还真是少见。”

医药界有个通行的说法:研制一款新药要经历“双十”:耗时10年时间,投入10亿美金。这也让众多有心做药的人望而却步。

百济正是医药界翻天覆地变化的一个例子:资本助力之下的新药创业者不再愁钱。丁列明对36氪说,“跟以前经历过的困难相比,现在的日子真的很好了。”

但资本热和快速发展也带来了很多问题。

不仅招募临床病人的成本翻了几倍,人才的价码也迅速水涨船高。“招一个首席医疗负责人(Chief Medical Officer,CMO)一年如果没有300万-400万,根本拿不下来,这差不多是美国那边的价钱了。”Neologics创始人董欣告诉36氪。

资本都知道新药研发风险高,因此变得尤其追求回报的确定性。这使得多家投资机构追逐同类产品,也造成某些产品上竞争过度:多家新药企业做同一个靶点。“国外同一个靶点的药,最多2-3家竞争,因为大家知道市场空间有限,再竞争也是赚不了钱的,国内这个状况真的是不正常的。”董欣补充道。

这也是为什么癌症病人不够用了的原因:大家都在抢同类的肿瘤病人。

恒瑞副总张连山临采访结束,轻声向36氪提了一句,“恒瑞知道有些药研发不了,自然就放弃了。但对于一些公司,他们没太多选择,甚至可能在风险极大的情况下,依旧投钱进去。”

“抢先一步上市,对企业的市场卡位有重要意义”。诸多医药圈人士反复向36氪提及这一点。作为国内第一家提交PD-1上市申请的企业,信达生物于今年2月底左右主动撤回其上市申请,补充材料之后再次提交。医药界对此都议论纷纷。

医药创新的难度和风险要远远高于TMT等行业,风险投资纷纷抢在一个即将见到曙光的时点进入,但没人知道等待它们的会是什么。

“不少企业没有商业化计划我其实并不吃惊。”夏瑜对36氪说,“投资人问起生产技术问题,不少新药企业就说放心,我的生产全是靠药明康德的。”但问题是,药明康德无法成为所有新药企业的外包公司,如果是要做多个产品,迟早需要有自己的生产能力。

“药品生产不是简单的购买机器,需要在产品还未进入临床阶段,就提前做准备,选择一个好的时间节点启动生产基地的建设。”夏瑜基于自己管理药品生产的经验说,生产基地的建设需要提前2-3年,但这也一场心理博弈——药企是否对药品上市有十足把握的自信。否则,前期的一切准备都将功亏一篑。

关于未来,老将丁列明的担忧超出了研发领域。7年过去了,中国的第一款靶向抗癌药“凯美纳”也只进入了1/3的医院销售渠道,丁列明面露无奈,“药做出来了,对新药企业来说,没有商业化能力是个问题。”

还有一个隐忧是,国家已经在跟新药企业们谈药品进医保的事情,正像文章开头徐峥面对的那一幕——10月10日,17种抗癌药进了医保目录——但是,国家首先希望砍价。新药企业最终收益如何,也有风险。

成熟企业已经先行一步,但新成立的公司们还有很多课要补。百济神州今年已经宣布斥资22亿在广州建设生物药基地,与新基医药(Celgene)合作销售,“百济高薪挖吴晓滨加盟,主要是为了搭建公司未来的销售体系。”一位接近百济神州的人士告诉36氪。但36氪走访的多家药企,在项目推进到临床Ⅲ期,还未开始做搭建为商业化团队。

也许,未来中国会趋近美国的生态:辉瑞这样的美国的大型药企会直接购买小型药企的成果——相比前期研发,临床和建立销售渠道的花费更大,小公司节省了钱,辉瑞节省了时间——但在这个关头,先把药做出来,才是压倒一切的头等大事。

然而,上市远不是终点,二级市场投资者还在等待“药神”们用一款药证明自己——手中空无一物的歌礼生物等等几家新上港股的新药企业,股价遭遇了腰斩,这并不让人意外。

中国新药企业是否仍然存在诸多问题、又能否解决它们?谈到这,天境生物CFO朱杰伦情绪突然激动,拍着桌子说,“先别管那么多,国内大家药都吃不着,不管怎样先把药做出来!”

对于这个行业不少人而言,做药已经远远超出了单纯的商业范畴,有人家属就是癌症患者。极度困难时,不少人想过放弃,但自己也说不清楚为何留到现在。

不管怎样,曙光就在眼前了。

来源:36氪 作者:yanyan

李治中,陈侃,柳丹,王真,张艺馨,王悦,Annie,Winnie Zhao,王建秀,刘佳英,李思涵等对本文亦有贡献。

健康百科>>

健康百科>>